Welcome · Benvenuto · Willkommen · Bienvenue

Home

Photovoltaik: Strom aus Sonnenlicht

Bei der Photovoltaik wird das Sonnenlicht in den Solarzellen der Solarmodule,

direkt in elektrischen Strom umgewandelt. In der Regel werden mehrere

Solarmodule zu einem so genannten Solargenerator verbunden. Der Gleichstrom

dieses Generators kann verschieden genutzt werden. Bei netzgekoppelten

Solarstromanlagen wird er mit Hilfe eines Netzeinspeisegeräts in Wechselstrom umgewandelt und in das Stromnetz eingespeist. Bei netzunabhängigen Solarstromanlagen wird der Strom oft in Batterien gespeichert und bei

Bedarf entweder direkt, oder mit Hilfe eines Wechselrichters als Wechselstrom,

zur Verfügung gestellt.

Photovoltaik-Anlagen können sowohl netzgekoppelt als auch netzunabhängig konzipiert werden. Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, an Fassaden oder auf der grünen Wiese mit Anschluss an das öffentliche Stromversorgungsnetz leisten einen umweltfreundlichen Beitrag zu

unserer Stromversorgung. Einmal installiert, erzeugt eine Solarstromanlage

jahrzehntelang elektrische Energie mit der Sonne als zuverlässigster Energiequelle der Welt. Ein wesentlicher Vorteil des

Netzparallelbetriebes besteht darin, dass der erzeugte Solarstrom in das

Versorgungsnetz des Energieversorgers eingespeist werden kann. Das Netz liefert

wie gewohnt die benötigte Energie, auch wenn die Sonne nicht scheint.

Historisches zur Photovoltaik

Der photoelektrische Effekt wurde bereits im Jahre 1839 von

dem französischen Physiker Alexandre Edmond Becquerel

entdeckt. 1876 wiesen William G. Adams und Richard E. Day diesen Effekt auch bei

einem Selenkristall nach.

1905 gelang es Albert Einstein, den Photoeffekt richtig zu erklären, wofür er 1921 den Nobelpreis für Physik bekam. Nach vielen weiteren Entdeckungen und Entwicklungen gelang es

dann 1954 Daryl Chapin, Calvin Fuller und Gerald Pearson, die ersten

Siliziumzellen, mit Wirkungsgraden von über vier Prozent, zu produzieren, eine Zelle erreichte sogar einen Wirkungsgrad

von sechs Prozent. Die erste technische Anwendung wurde Ende der 1950er Jahre

mit dem Vanguard I in der Satellitentechnik gefunden.

In den 1960er und 1970er Jahren gab es, in erster Linie durch die Nachfrage aus

der Raumfahrt, entscheidende Fortschritte in der Entwicklung von

Photovoltaikzellen.

Ausgelöst durch die Energiekrisen in den 1970er Jahren und das gestiegene

Umweltbewusstsein wird verstärkt politisch versucht, die Erschließung dieses Energiewandlers durch technische Fortschritte auch wirtschaftlich

interessant zu machen. Führend sind hierbei die USA, Japan und insbesondere die Bundesrepublik

Deutschland, welche mit gesetzlichen Maßnahmen wie dem 100.000-Dächer-Programm und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhebliche finanzielle Anreize bietet.

Das 100.000-Dächer-Programm lief Mitte 2003 aus und wurde Anfang 2004 durch die Änderung beziehungsweise Novellierung des EEG kompensiert. Die Einspeisevergütung wurde entsprechend angehoben. Im Jahr 2005 erreichte die gesamte

Nennleistung der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen 1 Gigawatt.

Die Technik hinter der Voltaik

Die als Licht und Wärme auf die Erde auftreffende Menge an Sonnenenergie beträgt jährlich 1,5 · 1018 kWh; dies entspricht in etwa dem 15.000-fachen des gesamten Primärenergieverbrauchs der Menschheit im Jahre 2006 (1,0 · 1014 kWh/Jahr). Der Lichtenergieeintrag durch die Sonne beträgt pro Jahr etwa 1,1 · 1018 kWh. Diese Strahlungsenergie kann prinzipiell aufgefangen und teilweise in

Elektrizität umgewandelt werden, ohne dass Nebenprodukte wie Abgase (beispielsweise

Kohlendioxid) entstehen. Der Wellenlängenbereich der auftreffenden elektromagnetischen Strahlung reicht vom

kurzwelligen, nicht sichtbaren Ultraviolett (UV) über den sichtbaren Bereich (Licht) bis weit in den langwelligeren infraroten

Bereich (Wärmestrahlung) hinein. Bei der Umwandlung wird der photoelektrische Effekt

ausgenutzt.

Die Energiewandlung findet mit Hilfe von Solarzellen, die zu so genannten

Solarmodulen verbunden werden, in Photovoltaikanlagen statt. Die erzeugte

Elektrizität kann entweder vor Ort genutzt, in Akkumulatoren gespeichert oder in Stromnetze

eingespeist werden. Bei Einspeisung der Energie in das öffentliche Stromnetz wird die von den Solarzellen erzeugte Gleichspannung von

einem Wechselrichter in Wechselspannung umgewandelt. Mitunter wird eine

alleinige Energieversorgung mittels Photovoltaik in Inselsystemen realisiert.

Um hier kontinuierlich Energie zur Verfügung zu stellen, muss die Energie gespeichert werden. Ein bekanntes Beispiel für akkumulatorgepufferte Inselsysteme sind Parkscheinautomaten.

Die photovoltaische Energiewandlung ist wegen der Herstellungskosten der

Solarmodule im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken deutlich teurer, wobei allerdings große Teile der Folgekosten der konventionellen Energiewandlung nicht in die

heutigen Energiepreise mit eingehen. Das stark schwankende Strahlungsangebot

erschwert den Einsatz der Photovoltaik. Die Strahlungsenergie schwankt

vorhersehbar tages- und jahreszeitlich bedingt, sowie täglich abhängig von der Wetterlage. Beispielsweise kann eine fest installierte Solaranlage

in Deutschland im Juli einen gegenüber dem Dezember bis zu fünfmal höheren Ertrag bringen. Sinnvoll einsetzbar ist die photovoltaische

Energiewandlung als ein Baustein in einem Energiemix verschiedener

Energiewandlungsprozesse. Ohne die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Energiespeicherung im großen Maßstab werden hierbei konventionelle Elektrizitätswerke nicht völlig zu ersetzen sein. Das Stromeinspeisungsgesetz und insbesondere das

Erneuerbare-Energien-Gesetz haben zu einem Boom bei der Errichtung von

Photovoltaikanlagen in Deutschland geführt. So wurde Ende Juni 2005 die Schwelle von 1000 MW installierter elektrischer

Nennleistung von Photovoltaikanlagen überschritten, das entspricht einer Verhundertfachung in den letzten zehn Jahren.

Eingeschränkt wird die Verfügbarkeit durch verschiedene Faktoren, wie geographische Breite, Jahreszeit,

Tageszeit, Wetterlage (zum Beispiel Umgebungstemperatur, Wolken, Lufteintrübung) und Verschattung durch Aufbauten, Bäume, Fahnenmasten und ähnliches.

Solarstrom kann durch Photovoltaikanlagen oder auch mit Sonnenwärmekraftwerken generiert werden. Die wichtigsten Kraftwerkstypen sind

Solarfarmkraftwerke, Solarturmkraftwerke, Dish-Stirlingmotor-Anlagen und

Thermikkraftwerke.

Die Nennleistung von Photovoltaikanlagen

Diese wird häufig in Wp (Wattpeak) beziehungsweise kWp angegeben. „peak“ (engl. Höchstwert, Spitze) bezieht sich auf die Leistung bei Testbedingungen, die nicht

der Leistung bei höchster Sonneneinstrahlung entspricht. Die Testbedingungen dienen zur Normierung

und zum Vergleich verschiedener Solarzellen oder -module. Die elektrischen

Werte der Bauteile unter diesen Bedingungen werden in den Datenblättern angegeben. Es wird bei 25 °C Modultemperatur, 1000 W/m² Bestrahlungsstärke und einer Luftmasse von 1,5 gemessen. Dies sind die Standard-Testbedingungen

(meist abgekürzt STC, engl. Standard-Test-Conditions), die als internationaler Standard

festgelegt wurden. Können diese Bedingungen beim Testen nicht eingehalten werden, so muss aus den

gegebenen Testbedingungen die Nennleistung rechnerisch ermittelt werden. Die

Bestrahlungsstärke von 1000 W/m² kommt in Mitteleuropa über ein Jahr gesehen nicht sehr häufig vor (je weiter südlich, desto häufiger). Im normalen Betrieb haben Solarmodule beziehungsweise die Solarzellen

bei dieser Einstrahlung eine wesentlich höhere Betriebstemperatur als die im Test vorgesehenen 25 °C und damit auch einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad.

Die zu erwartende mittlere Produktion an elektrischer Energie einer jeweils neu

errichteten netzgekoppelten Photovoltaik-Anlage in Deutschland steigt seit

Jahren mit Verbesserung der Technik kontinuierlich an und liegt derzeit bei

sinnvoller Auslegung der Anlage bei Werten zwischen 700 und 1000 kWh pro kWp und Jah, bei den durchschnittlich älteren Anlagen im Bestand liegen die Werte zwischen 550-820 kWh pro kWp und

Jahr. Für eine Nennleistung von 1 kW werden Solarzellen mit einer Fläche von etwa 8-10 m² benötigt. Daraus ergibt sich für eine neue Anlage ein tatsächlicher Energieertrag von etwa 70-125 kWh pro Quadratmeter und Jahr (entspricht

einer mittleren Leistungsabgabe von 8 bis 14,3 W).

Der Wechselrichter aus Gleich- wird Wechselstrom

Der vom PV-Generator erzeugte Gleichstrom wird vom Wechselrichter in netzüblichen Wechselstrom umgewandelt. Der Wechselrichter hat noch zusätzliche Aufgaben. Er sorgt dafür, dass zu jedem Zeitpunkt das bestmögliche Verhältnis aus Spannung und Stromfluss im Generator vorliegt und damit größtmögliche Energiemenge erzeugt wird (MPP-Tracking). Überwachungs- und Schutzeinrichtungen werden ebenfalls vom Wechselrichter erfüllt.

Die Qualität von PV-Modulen

Die mit Solarzellen in der Photovoltaik erzielten Wirkungsgrade reichen von

wenigen Prozent (beispielsweise etwa 6 Prozent für Cadmium-Tellurid-Solarmodule) bis hin zu über 35 Prozent (Konzentrator-Mehrschicht-Laborexemplar) oder über 40 Prozent.

Die Wirkungsgrade marktüblicher Solarmodule liegen zwischen 6 Prozent (Dünnschichtmodule auf Siliziumbasis) und 18,5 Prozent (monokristalline Module).

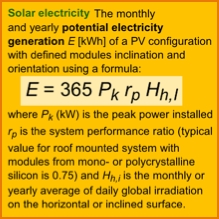

Der Systemwirkungsgrad im Jahresverlauf ergibt sich dann aus der Multiplikation

mit der Performance Ratio (PR). In diese fließen die Verluste des Wechselrichters ebenso mit ein wie Abschattungen und

Verluste durch hohe Temperaturen. Die PR liegt im Bereich von 0,7 bis 0,85.

Obwohl die insgesamt zur Verfügung stehende Sonneneinstrahlung immens hoch erscheint, ist die Photovoltaik

aufgrund des bisher niedrigen Wirkungsgrades sehr flächenintensiv. So erzeugt eine Windkraftanlage mit 5 MW Leistung etwa genauso

viel Energie wie eine 500 m × 500 m (25 ha) große Solarstromanlage. Dennoch ist auch heute schon die Leistungsdichte der

Photovoltaik höher, da Windkraftanlagen dieser Größe in mehr als 500 Meter Abstand voneinander aufgestellt werden müssen. Allerdings steht die Fläche unter und um Windkraftanlagen weiterhin zur Energiegewinnung durch

Photovoltaik oder Biomasse (solarer Wirkungsgrad 0,1 bis 0,24 %) zur Verfügung.

Von Kritikern der Solarstromtechnologie wird der – im Vergleich mit einer konventionellen Umwandlung fossiler Energieträger – vergleichsweise geringe Wirkungsgrad als Argument gegen die generelle

Tauglichkeit der Photovoltaik angeführt. Bei der Betrachtung des Energie-Wirkungsgrades eines Systems sind

aufzuwendende Kosten für die Primärenergie, sowie die Übertragungs- und Umwandlungsverluste zu berücksichtigen. Anders als bei klassischer Energieerzeugung steht hier die

Sonneneinstrahlung als Primärenergieträger kostenlos zur Verfügung und ein geringer Wirkungsgrad hat – außer im Flächenverbrauch – keine Auswirkung auf die Umweltbelastung. Gerade die preiswerteren,

polykristallinen Module, mit vergleichsweise geringem Wirkungsgrad, können z. B. auf Industrie-Flachdächern ohne Landschaftsverbrauch vergleichsweise einfach mit integrierten

Dachabdeckungssystemen verlegt werden. Im Vergleich zu aufgeständerten Anlagen, mit hochwertigen monokristallinen Systemen, entsteht so kein „Landschaftsverbrauch“. Auch ist der Energieaufwand zur Herstellung hochwertiger Photovoltaikmodule höher als bei Dünnschichttechnologien mit geringerem Wirkungsgrad.

Solarmodule erzeugen immer Gleichstrom mit einer niedrigen Spannung, für die es kaum geeignete Verbraucher gibt. Die meisten elektrischen

Energieverbraucher sind auf Wechselstrom (z. B. im Haushalt 230 V, 50 Hz)

angewiesen, da das Energieversorgungssystem aus verschiedenen technischen Gründen (Transformatoren, Drehstrommotoren und Sicherheit) in Wechselstromtechnik

gebaut wurde. Bei der Umwandlung und Übertragung des Gleichstroms in Wechselstrom entstehen Verluste (meist 3 bis 7

%). Als Umwandler werden Wechselrichter verwendet. Dies sind – technisch gesehen – starke Oszillatoren der Frequenz 50 Hz. Ohne diese ließe sich der erzeugte Strom nicht in das öffentliche Netz einspeisen.

Bei einem Einsatz in Deutschland wird die Energie, die zur Herstellung einer

Photovoltaikanlage benötigt wird, in zwei bis sieben Jahren wieder hergestellt. Der Erntefaktor liegt

zwischen 1,5 und 38. Die Lebensdauer wird auf 30–40 Jahre geschätzt. Der energieintensive Teil der Solarzelle kann 4- bis 5mal wiederverwertet

werden.